Un Solide Microcosme

Ci-dessous vous trouverez un article de Yetchem, paru dans STP no 2, 3ème trimestre 1979. Mis à part quelques adaptations purement formelles, nous avons reproduit son texte tel quel. Vous pouvez télécharger le document original ainsi que 5 numéros des Cahiers Pressibus ici, en cliquant sur « Les Fables » juste en dessous du petit fantôme dans la marge.

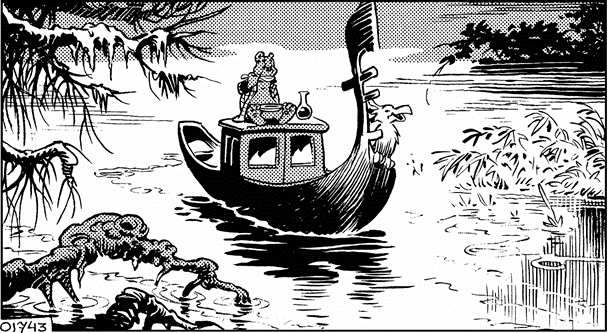

Un bonhomme d’ours se promène dans la campagne rieuse. Souverain dans son flegmatisme, il juge du vol d’un oiseau ou de la pousse d’un champignon. Sa noblesse tranquille se lit sur son visage en un petit sourire ironique.

Monsieur Bommel ne s’en fait pas, il n’y a pas à s’en faire lorsqu’on est un gentilhomme et que l’on possède une si nette et si propre image de sa valeur. Marten Toonder fait évoluer cet ours rond en des lieux étranges et souverainement mystérieux ; il y est souvent ridicule, jamais féroce.

Le point de perfection graphique, atteint par Toonder, lui permet de donner une crédibilité propre à l’univers qu’il crée. Peu d’œuvres nous donnent, en effet, la même régularité dans la qualité, la même originalité dans la conception. Ce qui frappe, dans l’univers toonderien, c’est la solidité de sa construction, laquelle n’exclut pas l’élégance, voire la fragilité de ses figures. Tout y est bâti avec précision et finesse, un style sans faille définissant un microcosme grouillant de poésie. Toonder élève l’anthropomorphise à la Disney ou la cohérence propre à un Bodé à leur point extrême d’efficacité.

Si l’univers d’un Disney reste pour ainsi dire truqué, la souplesse du trait, alliée à la stylisation des figures, n’aboutit pas à faire sortir autre chose qu’une récurrence du monde ordinaire ; il en est autrement du monde bodéen qui existe pour soi. Il manque cependant à Bodé cette rigueur dans les formes, cette élégance naturelle qui fait le propre d’un Toonder. Ou plus exactement : la forme toonderienne nous en impose à ce point qu’elle nous fait oublier, le temps d’une lecture, jusqu’à Bodé.

Parti des patterns ronds et souples de Disney, notre auteur évolua lentement et prudemment, comme il sied au père de Monsieur Bommel, vers un style plus carré où transparaissaient cependant les courbes acquises dans les premiers temps, c’est-à-dire la forme première de Toonder, dont nous eûmes l’assurance par après qu’elle n’était pas ‘un mensonge’. On mesure cette évolution tout au long du cheminement historique de l’œuvre – considérable au demeurant : plus de huit milles strips de trois images. Le dessin s’y lit toujours dans une clarté et une pureté rare. La prédilection de Toonder pour les petites choses (l’animal de ‘Monsieur Bommel et l’Éducation’ ou les monstres de ‘Tom Pouce et les Scaphopodes’) nous semble un indice fécond de la productivité toonderienne. Elle révèle le goût de l’auteur pour la microscopie d’une vie animale réduite, et son envers, massif, tant graphique que psychologique : Monsieur Bommel.

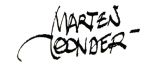

De la même façon que sont traitées avec finesse ces petites créatures, récurrentes dans toute l’œuvre – c’est-à-dire faisant fonction d’indices dont le repérage, pour qui sait les lire, donne accès à l’intuition totale de l’œuvre – un détail extrême est apporté aux moindres objets : bouteilles, cailloux, brin d’herbes … etc.

En ces détails se lit toute l’invention de Toonder lorsqu’il s’agit de réduire une forme à l’essentiel. Elle n’est pas niée, agrégat compacte comme chez Bodé, mais au contraire, elle existe en soi, presque davantage que tout le reste. Elle constitue un élément de plus dans un ensemble ; à vrai dire, l’ensemble n’y dépend que de la recollection de tous les éléments et n’existe pas en soi. Chez Bodé, au contraire, il y a primat d’un ensemble, d’un milieu (forêt, montagne) qui résorbe tous les détails de l’image et qui, par le passage, organise un rhizome arachnéen et maternisant qui ‘possède’, à leur insu, d’incapables reptiles. De là, la mouvance anxiogène des atmosphères bodéennes que la sécurité de la forme toonderienne ignore.

De là aussi, la simplicité des décors toonderiens, habités sans angoisse par les objets et les protagonistes. De ce soin apporté aux choses les plus simples, marques de la netteté propre à bien des artistes hollandais et qu’incarnèrent en peinture un Pieter de Hooch ou un Vermeer, dépend tout l’équilibre tranquille de la solide construction toonderienne. Le trait est toujours égal à lui-même, que ce soit dans la frénésie d’un saut ou la langueur d’un repos.

Un Franquin, par contre, travaille à l’opposé, dans la complète rapidité, la vivacité. L’équilibre qu’il crée est d’un autre ordre, plus proche dans son dynamisme de celui d’un Disney. Le monde de Franquin est uniquement un monde du bondissement, il s’oppose à la mollesse bodéenne, laquelle s’oppose à son tour à la force toonderienne. La force n’est ni excessive brutalité, ni paresse énervante (au sens propre : privé de nerfs (chez Bode), de vie (chez Disney)

Marten Toonder nous semble l’avoir acquise et conservée dans son graphisme. S’il ne se prend jamais à ‘lâcher la bride’ ou à laisser tomber, c’est qu’il se situe au juste point d’équilibre entre la frénésie et la paresse, entre Franquin et Bodé…

Leurs mondes, cependant, auxquelles il faudrait adjoindre ceux d’un Disney ou d’un Kelly concourent vers les mêmes horizons, générant un univers dont la fécondité se mesure à la richesse et la puissance des liens affectifs qu’il établit avec nous. Les formes rondouillardes d’un Disney, d’un Calvo, bercèrent l’enfance de nombre d’entre nous ; s’y évoquent des mondes microscopiques, ambigus surtout, qui murmuraient aveuglément de bien étranges choses à nos libidos en latence. L’univers évoqué en ces sortes de bandes dessinées est particulièrement poétique, d’une poésie véritable ne procédant pas d’un calque appauvrissant de la réalité (anthropomorphisme) mais bien d’une réalité qui n’a nul besoin d’autres justifications que celles de sa propre cohérence. Ainsi, Monsieur Bommel n’est-il pas un ours vêtu d’une veste à carreaux, pas plus qu’il n’est un être humain déguisé en ours. Il représente plutôt une personnalité particulière, foncièrement véritable, c’est-à-dire poétique. De la même façon, l’univers de Toonder n’est pas un reflet de l’univers habituel sous un pinceau particulièrement habile, mais plutôt un monde en soi, spécifique et unique – ce que donne à penser toute forme lorsqu’elle se réalise effectivement en ses indices.

Dès lors, tout s’ordonne en équilibre et en clarté, devient ‘crédible’ au sens où aucune disparité ne vient entamer la cohérence profonde de la forme et des indices. La ‘réalité’ d’un Toonder est solide en ce qu’elle utilise cette ‘force’ dont nous disions plus haut qu’elle caractérisait notre auteur. Les patterns carrés du travail récent ordonnent les objets en de subtils rapports de pesanteur et d’équilibre.

Contrairement, la souplesse ou la gracilité d’un trait (Franquin, Wasterlain) crée un univers lié à la vitesse plutôt qu’au volume ; la forme y est autre, d’une espèce différente. Les effets produits par la forme toonderienne sont ceux de la pudeur, du respect ; ils rendent compte du travail autant que de son pouvoir. Cette méticulosité n’est cependant pas mise au service de la pauvreté mais, au contraire, au service de la spiritualité.

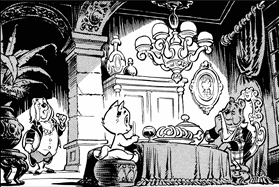

Poésie d’une bouteille posée juste au coin d’une table ou de l’abat-jour légèrement décalé, poésie encore que celle d’un fauteuil où l’on se tasse, de cette automobile en laquelle voyage notre ours. Sur ce véhicule, nous nous attarderons, espérant y voir l’un des indices féconds qui caractérisent la forme du graphiste hollandais.

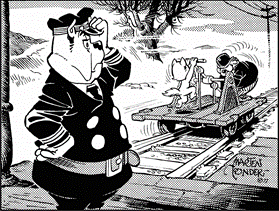

L’anthropomorphisme du véhicule disneyen nous livre un engin dont la bonhommie confine à la vulgarité, laquelle, anticipée comme forme par le délire interprétatif, se trouve vérifiée pléthoriquement dans l’ensemble des indices disneyen. Un Franquin, lui, spiritualise la vieille guimbarde de Gaston Lagaffe en la désarticulant et en la réarticulant à sa façon, lui donnant des souplesses de sauterelle en caoutchouc. A l’inverse, Vaughn Bodé produit des engins dont la lourdeur semble garante, paradoxalement, de la mobilité. Chez Wasterlain, le dynamisme du style détermine la gracilité de véhicules dont l’esthétique est celle de la vitesse. Par contre, chez Toonder, les choses vont leur petit bonhomme de chemin et la voiture de Monsieur Bommel est soigneusement délimitée par un trait serein – ni hésitant ni frénétique – cernant une forme pleine, qui cède peu aux passages absorbants bodéens.

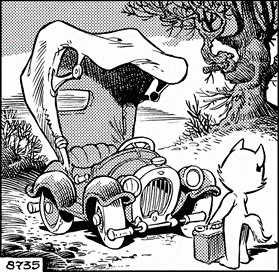

La tire de notre ourse est à l’image de son propriétaire : courte sur roues comme il est court sur pattes. Au ventre impressionnant répondent les formes moelleuses est souples de l’énorme capot, à la démarche hésitante et balourde les sautillements pépères de l’engin. Les formes s’encastrent, se noient les unes dans les autres : les garde-boues couvrent soigneusement les roues, comme le ‘bonnet de savoir’ de telle histoire coiffe la forme massive de l’ours. De toute évidence, cette voiture est aussi sympathique que son propriétaire : il y a entre eux la même équation qu’entre Gaston et sa tire, les lézards et les véhicules de chez Bodé.

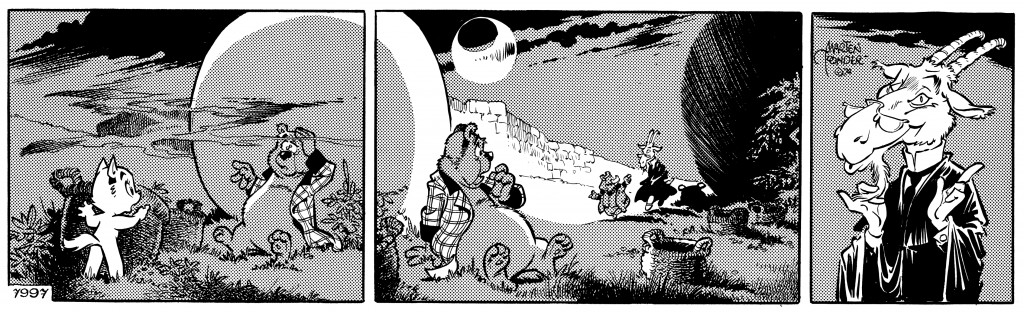

L’expressivité est également semblable : au front court que barrent d’étroits sourcils, correspond le pli en creux du capot. On pourrait voir, de même, corrélation de certains objets (fauteuil, poste de radio…) avec la figure de notre héros. Ce rapport de ressemblance entre le héros et les objets de son environnement, cet encastrement dans son véhicule, nous le trouvons présent ailleurs, délimitant un indice d’importance primordiale pour qui veut rendre compte de la forme toonderienne. Ainsi apparaît souvent un parallélisme entre certaines formes sphériques dont les différents emboitements sont l’objet du dessin. Dans le strip no 8369, une sphère rocheuse dont on se sert pour boucher un trou entre en corrélation avec l’image, graphique, de la lune dans le ciel.

Ce n’est pas la pleine lune qui nous est montrée, mais un croissant – stylisé à ce point qu’il nous donne à voir un cercle noir mordant sur un cercle blanc – mis en parallèle avec une sphère métallique volumineuse. Une légalité en rappels multiples sourd de ces indices que le rhizome d’un ballon s’envolant à la pleine lune et celui de fumées diverses (strip no 8404) vérifient.

Plus subtil encore l’exemple du strip no 8424 : ici, Monsieur Bommel, l’air quelque peu détraqué et porteur d’un curieux bonnet aux formes rondes, est véhiculé sur chaise roulante. La présence des roues, légèrement désaxées, fait écho au geste barré du héros qui, de son doigt, dessine un vain cercle dans l’espace. Ce sont les formes sphériques qui déterminent le fond du graphisme de Toonder ; elles assoient son élégance simple et ‘paternisent’ chez Toonder, ce qu’elle ‘maternisaient’ chez Bodé. Ces similitudes font entrer en connivence les petits chemins vallonnés avec la voiture pépère, ou bien Monsieur Bommel avec la mollesse des coussins qui épaississent son fauteuil. Les objets et les personnages se répondent : le pont est comme la voiture ; l’ombre est la lumière y jouent semblablement, la rotondité des formes exacerbe selon le même principe (forme) le mouvement ou la fonction naturels de chacun.

À la connivence graphique fait écho la complicité intimiste des indices directionnels : branchages, capot et appendice ironique du pont tracent un chemin inévitable et tranquille jusqu’au village dans le lointain que pointe, ultime repère, le croissant récurrent d’une lune finale. Tel est bien le chemin de Monsieur Bommel lui-même, gentiment accidenté et assurément plein de ‘cœur’

L’univers de Toonder est univers de participation ; y cohabitent les formes molles ou aiguës, la vivacité et la paresse. Du rapport de ces oppositions et leur naturelle résolution – dans l’élément graphique : la trame mécanique entre le noir et le blanc – nait le conflit non-déchirant qui fait toute la richesse de l’ambiance propre au microcosme bommelien. De cette résolution du conflit nait une forme qui est, fondamentalement, celle de l’équilibre, de l’harmonie.

La forme chez Toonder, possède sa limite propre : elle n’est ni hystérique dans le développement de ses courbes (Calvo), ni paranoïaque dans la création de ses volumes (Bodé). Elle est seulement élégance juste et calculée. Qui définit, par là-même, l’équilibre d’une forme laquelle est, par suite, forme d’équilibre…

Tel nous semble l’art de Marten Toonder et telle la spécificité du travail qu’il nous propose. À regarder le profil sympathique de notre auteur, ce visage carré aux formes alourdies par l’âge, on se prend à penser la ressemblance entre le créateur Toonder et le héros Bommel ou, plus exactement, le couple Bommel / Tom Pouce – dont les physionomies différentes trouvent, nous l’avons vu, leur écho dans le conflit non-déchirant qui travaille l’univers graphique toonderien.

De prime abord, c’est entre Toonder et Monsieur Bommel qu’on peut établir un lien de ressemblance évident : la même lourdeur intelligente les caractérise, ils respirent la même souplesse dans l’élégance solide. Mais l’œil étonné et crédule de Toonder rappelle aussi le regard émerveillé de Tom Pouce. Qu’on n’en conclue pas abusivement à une nécessaire ressemblance des héros et du créateur : ce serait là concevoir une aberration – Bodé n’avait pas, et de loin, une gueule de lézard… et tant mieux pour lui !! La ressemblance, cependant, tient essentiellement à l’adéquation de la forme génératrice d’indices au corps de l’artiste – elle n’est que lui, en tant qu’elle est immédiate. Il reste que Monsieur Bommel est, pour ainsi dire, le révélateur – au sens de la chimie photographique – de l’univers dans lequel il évolue, lui donnant ainsi, comme étalon, son échelle propre. Son rapport à Tom Pouce, petite créature féline qui l’accompagne dans toutes ses aventures, place de façon incessante le contraste de la petite chose sautillante avec les grandes masses statiques au centre du conflit non-déchirant des indices toonderiens. Ce rapport, que nous avions analysé plus haut comme constituant une caractéristique de l’univers toonderien, définit un monde d’oppositions entre la massivité et la légèreté, toutes deux baignées au climat de la même élégance. Les patterns concrétisent un univers où notre bonhomme d’ours, garant de la plénitude gonflée de son monde, s’enferme en ses errances pour mieux se donner en spectacle à nos yeux.

De prime abord, c’est entre Toonder et Monsieur Bommel qu’on peut établir un lien de ressemblance évident : la même lourdeur intelligente les caractérise, ils respirent la même souplesse dans l’élégance solide. Mais l’œil étonné et crédule de Toonder rappelle aussi le regard émerveillé de Tom Pouce. Qu’on n’en conclue pas abusivement à une nécessaire ressemblance des héros et du créateur : ce serait là concevoir une aberration – Bodé n’avait pas, et de loin, une gueule de lézard… et tant mieux pour lui !! La ressemblance, cependant, tient essentiellement à l’adéquation de la forme génératrice d’indices au corps de l’artiste – elle n’est que lui, en tant qu’elle est immédiate. Il reste que Monsieur Bommel est, pour ainsi dire, le révélateur – au sens de la chimie photographique – de l’univers dans lequel il évolue, lui donnant ainsi, comme étalon, son échelle propre. Son rapport à Tom Pouce, petite créature féline qui l’accompagne dans toutes ses aventures, place de façon incessante le contraste de la petite chose sautillante avec les grandes masses statiques au centre du conflit non-déchirant des indices toonderiens. Ce rapport, que nous avions analysé plus haut comme constituant une caractéristique de l’univers toonderien, définit un monde d’oppositions entre la massivité et la légèreté, toutes deux baignées au climat de la même élégance. Les patterns concrétisent un univers où notre bonhomme d’ours, garant de la plénitude gonflée de son monde, s’enferme en ses errances pour mieux se donner en spectacle à nos yeux.

Doucement planté, Monsieur Bommel arpente d’un pas conquérant les limites du sentier où il chemine, puis se case en sa guimbarde. Laissons à l’auteur le soin de décrire la course du héros : Le moteur ronflant, il roulait en direction de la ville, tandis que le vent d’automne lui soufflait aux oreilles…

Qu’on n’assimile pas ces ‘répondants ou ces correspondances graphiques à des ‘figures dans les nuages’, telles que celles analysées par Gombrich. Ce ne sont ni les touches libres de Hals ou de Guardi, ni les isomorphismes systématiques daliniens, ni les jeux de Gaudenzio Ferrari dans le ‘Martyre de Sainte Catherine’ (les genoux du soldat et la tête du chien) ; pas plus que les fantaisies des dernières natures mortes de Juan Gris. Toonder est trop peu analytique pour cela. S’il y a bien quelques jeux effectivement conscients du type de ceux produits parfois par Moebius (par exemples l’isomorphisme global du héros sur son oiseau et de la tête de mort – strip 1 et 3 de la planche 6 de l’épisode lettré : Harzack, les réponses toonderiennes participent davantage du lien qui unit, dans ce même épisode de Moebius, la structure du chapeau et la forme supérieure du motif décoratif derrière le personnage de la page 7, la ligne de force (la direction) de ses pieds et le bas du motif que de la réponse préméditée du dessin de l’île et de ‘Max’(Roof !), dans la dernière page de ‘l’Univers est bien petit’ dans ‘L’homme est-il bon ?

Pour puiser encore les comparaisons chez Moebius, les échos graphiques toonderiens sont plus proches du point de vue de leur nature – de ce qui fait le lien, dans Harzack, entre le dessin d’un os et d’un rocher (Harzack pl.5, strip 1) ou entre l’ouverture que celui-ci découpe avec le crâne et l’œil de ce dernier (id.) ; entre la structure du squelette en arcs-boutants (pl.5) et le dessin de l’oiseau (pl.6, strip 1) ; entre la ‘voute’ de la planche 1 de ‘Harzack’ et l’arche de pont (pl.4 ), lesquelles renvoient aux lignes de force de l’image 4 de la planche 5 ; voire entre le dessin du chapeau de Harzack et l’architecture de la forteresse de la planche 1 de ce dernier épisode, qu’avec les facéties formelles (non-motivées) d’une graphisme clownesque type Esteban Maroto – à proprement parler ironique dans le pire sens du terme : fait d’emprunts.

Grossièrement, la forme peut se lire dans les insistances et répétitions, voire les filiations qui, chez Moebius toujours, font s’apparenter, sous des anatomies semblables : Koloko (dans ‘Ballade’), Max (dans ‘L’Univers’), le Ktulu (dans ‘Ktulu’) et l’oiseau d’Harzack. Mais ce ne sont là que des analogies graphiques qui n’ont pas la pertinence, quant à laisser lire la forme, des échos plus subtils qu’une position et une architecture, un objet et une situation peuvent se renvoyer. De nouveau, insistons sur le fait que c’est très précisément au plan des indices réels (c’est-à-dire des éléments ne procédant d’aucune intentionnalité) que la forme est appréhendable. Nous avions souligné (dans ‘La Guerre’) que l’acte d’intentionnalité n’était pas lui-même le fait d’une intentionnalité. C’est donc aussi sur la fréquence des éléments intentionnels que l’analyse peut et doit porter, puisque cette fréquence fonctionne elle-même comme indice – au sens où nous l’avons entendu plus haut.

Que nous insistions sur ce point avec force renvois à Moebius n’est certes pas innocent de notre part. Il se trouve que Toonder partage avec Moebius cette double faculté de composition consciente et inconsciente.

Il sait lire son propre graphisme et procède régulièrement, comme Moebius, à des ironies intentionnelles portant sur les réponses non intentionnelles que grèvent son graphisme ‘naturellement’ (Cf. illustration). Ce n’est pas de leur part une attitude narcissique de quelque façon que ce soit, mais bien le signe de ce qu’ils sont à même de percevoir rétrospectivement – et en les ironisant – les effets irrépressibles d’une puissance qui les dépasse.

En cours d’exécution, l’un et l’autre observent à quel point la ‘petite musique’ et leur propre forme jouent de leur énergie à leur insu et commandent une infinité de relations auxquelles ils ne peuvent rien consciemment. La tentative par quoi ils cherchent ensuite à prendre en charge, en la maîtrisant, cette puissance de renvoi, donne généralement lieu à de misérables effets. Puisse-t-on n’y voir qu’un jeu, sans illusion, par quoi l’artiste mesure l’impuissance de ses choix délibérés à égaler le pouvoir des choix nécessaires qui s’opèrent sans qu’il en saisisse le détail lorsqu’il habite effectivement la ‘figure rythmique vide’ à travers sa propre forme.

Le muscle joue à vide dans ces effets, sans plus de rapport à la création véritable que le jeu courroucé d’un acteur à la colère vraie. Toutefois, pour les raisons invoquées plus haut, l’occurrence de ces jeux ‘à vide’ est aussi, ou pour mieux dire, encore le fait non-maîtrisé de ce dont ils cherchent la maîtrise. Par suite, l’artiste peut faire jouer à vide un muscle dont il ne voit pas même les effets lorsqu’il fonctionne ‘en prise’. Ce n’est pas le cas de Toonder ou de Moebius qui savent très bien lire rétrospectivement ce qu’ils ont produit (ou : ce qui s’est produit par eux) ce n’est étrangement pas le cas chez Serge Clerc, par exemple, qui sélectionne fort pertinemment ces jeux sur des photos – effectivement très clerciennes avant même qu’il ne les reproduise – sans repérer ce qui, dans son propre graphisme, procède de renvois semblables.

Yetchem